Voici, publié avec un retard dont nous nous excusons (la publication est antidatée pour des raisons d’ordre des billets), un bref compte rendu du colloque technique 2014 de la CID, rédigé par Sébastien Barret et Adam J. Kosto. Nous restons bien entendu à l’écoute de vos commentaires, suggestions et corrections.

Le colloque technique 2014 de la Commission internationale de diplomatique s’est déroulé à Gand les 25 et 26 avril, à l’invitation de Thérèse de Hemptinne et Marc Boone, au Stadsmuseum Gent, la partie réservée se déroulant à la faculté de Lettres et Philosophie de l’Université de Gand. La première des deux journées, la partie publique de l’événement, fut consacrée spécifiquement à La diplomatique des frontières et l’extension des activités de la CID. Il s’agissait, dans le contexte d’études historiques se faisant de plus en plus globales, de présenter une réflexion à partir de quelques cas concrets sur les possibilités offertes à cette même « diplomatique des frontières ». Ceci devait notamment mener à des interrogations de nature méthodologique, et permettre d’entamer un cycle et une réflexion de plus longue haleine dans le cadre des activités de la CID.

La première intervention fut celle de Frédéric Bauden (Université de Liège), consacrée à la diplomatique mamelouke. La chancellerie mamelouke trouvait ses traditions dans ses prédécesseurs et jusqu’à Byzance ; au quotidien, différents ateliers d’écritures et chancelleries livraient une importante production écrite.

Les sources posent problème. Si les textes littéraires sont nombreux à nous être parvenus, les archives manquent, quand bien même elles étaient bien organisées. Ce n’est qu’avec le xvie siècle que la situation s’améliore. Une exception est constituée par les institutions religieuses tant musulmanes que chrétiennes. C’est notamment le cas pour les actes de waqf qui concernent des propriétés religieuses en théorie inaliénables. Les institutions chrétiennes ont aussi conservé les décrets émis en leur faveur par le pouvoir musulman. Il y avait donc des archives, bien organisées, tenant registres et organisant des procédures de copie des documents à tous les niveaux (chancellerie d’état et institutions bénéficiaires). Les explications données à la disparition de cette richesse documentaire sont multiples : aléas politiques, appropriation des archives par leurs producteurs ou leurs conservateurs, classement et destruction des documents par l’administration ottomane après la conquête, absence de reconnaissance de la personne morale en Islam, désintérêt pour la documentation. Des découvertes archéologiques suggèrent par ailleurs la réutilisation des documents dans des découpages décoratifs, des reliures de livres… et même comme support dans le célèbre cartolare de Giovanni Scriba. Des documents ont également été réutilisés comme papier de brouillon de diverses manières. Un épisode célèbre et symptomatique de cette histoire documentaire est représenté par une vente de documents au poids de matériau en 1391. En tout, on estime qu’environ 1500 documents de chancellerie et 5000 documents privés remontant à l’époque mamelouke ont été conservés.

Leurs actuels lieux de conservation sont multiples, et comportent beaucoup d’institutions non musulmanes, comme le monastère de Sainte-Catherine au Mont Sinaï ; certains documents ont été volés par des érudits européens au début du XXe siècle : il y en a donc aussi, par exemple, à Chicago. La Custodia di Terra Santa franciscaine à Jérusalem en conserve un certain nombre, dont beaucoup de matériaux non publiés. Bien sûr, il y en a également dans des institutions musulmanes : le Dār al-Wathā’iq (Archives nationales égyptiennes au Caire), par exemple, ou encore Al-Ḥaram al-Sharīf à Jérusalem… D’autres pièces sont actuellement conservées dans des lieux aussi divers que Damas, Venise, Florence ou Barcelone. Il faut y ajouter le fameux formulaire ou manuel de chancellerie de Qalqashandi (d. 1418).

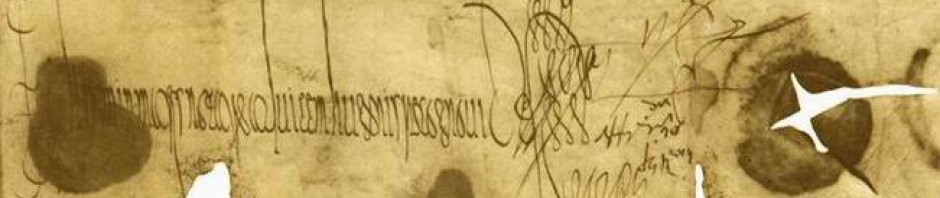

Les études de diplomatique mamelouke se heurtent à un certain nombre de problèmes représentés par la connaissance de l’arabe classique, par des écritures parfois très difficiles à lire, notamment sous l’effet de la cursivité, ainsi que par une terminologie qui n’est pas encore entièrement connue et n’est pas reprise dans les dictionnaires. Ceci mène à une situation paradoxale : les documents sont publiés par des paléographes et des philologues qui ne sont pas toujours très intéressés par le contenu historique des actes, ou par des historiens qui n’ont que des idées assez vagues en matière de langue ou de diplomatique, sans compter un certain nombre d’éditions donnant des textes dépourvus de sens, confectionnées par des gens qui ne connaissent pas bien la langue. Souvent, l’importance des critères externes (dimensions notamment) pour la typologie documentaire n’est pas prise en compte et des erreurs sont faites dans l’interprétation des mesures arabes anciennes.

L’orateur a appelé au comparatisme et dressé, en conclusion, un état des tâches qu’il serait urgent d’accomplir : rédaction d’un manuel de diplomatique mamelouke ; formation des étudiants ; nouvelles éditions des documents, avec plus de reproductions ; confection de bases de données, au-delà de celles qui existent déjà (Arabic Papyrology Database ; Islamic Law Materialized / Corpus of Arabic Legal Documents).

C’est ensuite Smilja Marjanović-Dušanić (Université de Belgrade) qui a pris la parole pour évoquer la diplomatique serbe. Celle-ci est enseignée dans les universités, et on peut s’y spécialiser en master et en thèse.

Les documents serbes ont été publiés depuis la moitié du XIXe siècle, mais il n’y a pas de Codex Diplomaticus général. Depuis 2001, des découvertes ont été faites dans les archives et, surtout, la publication systématique des actes a été entreprise. Cela a mené à un important projet mené par la Faculté de Philosophie de l’Université de Belgrade et l’Académie serbe des sciences et des arts, en partenariat avec le consortium ICARus. Ce projet comporte la confection d’une base de données des chartes serbes médiévales et leur publication, avec photographie éventuelle, sur le site Monasterium. En raison de la dispersion des archives serbes médiévales, il comporte un important volet d’identification dans les archives européennes, de description, d’analyse et de reproduction : la mise en place de cette base de données est aussi un moyen de recentralisation virtuelle d’un matériau documentaire dispersé.

Environ 600 documents sont concernés, pour lesquels les éditions actuellement disponibles sont mauvaises et jamais exhaustives, certains actes n’ont ainsi jamais été édités. Beaucoup de ces documents sont conservés hors de l’actuelle Serbie-Monténégro, le plus grand nombre se trouvant à Dubrovnik, au Mont-Athos ou à Venise par exemple.

Cette situation place le diplomatiste devant de graves problèmes en ce qui concerne l’établissement des critères d’authenticité, et mène à s’interroger quant au concept de chancellerie serbe médiévale. C’est pourquoi ce projet est l’occasion d’études approfondies et d’enquêtes impliquant plusieurs doctorants, qui ont déjà mené à l’établissement de plusieurs monographies sur telle ou telle chancellerie.

Huw Pryce (Université de Bangor) est alors intervenu sur la question de la diplomatique galloise. Il a tout d’abord souligné le fait que le Pays de Galles était divisé au Moyen Âge, qu’il a été conquis par Édouard Ier en 1282-1284, avant d’être incorporé au Royaume-Uni au xvie siècle. La diplomatique galloise doit donc se comprendre non seulement comme les actes des Gallois, mais aussi comme ceux des seigneurs anglais de Galles, ainsi que des seigneurs des marches (« marcher lords »). L’orateur propose donc une chronologie diplomatique en trois étapes : une période pré-normande (jusque 1100) ; une période d’influence anglo-normande (1100–1300) ; et après la conquête, un contexte « édouardien ». Il est également revenu sur la notion, très discutée, de « charte celtique », caractérisée par une composition tripartite et l’usage de la troisième personne du singulier au passé.

Les voies de la tradition documentaire expliquent un certain nombre des problèmes qui se posent. Ainsi, beaucoup de témoins des actes anciens sont transmis par des manuscrits non-diplomatiques : évangéliaire de Saint-Chad, Liber Landavensis. La question des rapports entre ces témoins et les originaux perdus se pose, et l’authenticité des actes est discutée ; néanmoins, l’orateur pense possible de conclure, à partir des éléments à disposition, que les Galles pré-normandes disposaient d’un système de chartes latines hérité de l’Église. Notons que le plus grand nombre des documents des princes gallois après 1100 est conservé à Londres, avant le Pays de Galles, la France ou le Vatican. Entre autres documents célèbres, on remarque ainsi une lettre d’Owain Gwynedd à Louis VII de France. Il est à noter, ici aussi, que la transmission documentaire peut se faire par gisements, certaines institutions ayant une grande importance dans l’apport documentaire – et donc, dans le filtrage des corpus : ainsi, l’abbaye cistercienne de Whitland.

Dans un tel contexte, se pose bien évidemment le problème de la caractérisation des documents des xiie-xiiie siècles, tout particulièrement en ce qui concerne leur aspect « gallois » ou non et leur classement linguistique. En tout cas, leurs caractères externes sont marqués par une grande variété d’écritures, depuis une libraria modifiée jusqu’à une cursive véritable. Ces actes peuvent être munis de sceaux, dont le modèle est fondamentalement anglais, mais qui marquent un certain nombre de phénomènes liés aux processus d’assimilation et d’influences diverses. Après la conquête normande de l’Angleterre, le français entre également dans les possibilités linguistiques des chartes galloises, même si son usage est rare. Les formes diplomatiques des XIIe-XIIIe siècles indiquent que si les traditions galloises sont fortes, elles sont sensibles aux influences, notamment du côté des rois anglais. C’est ainsi que l’on passe à la fin du XIe siècle de la « charte celtique » aux instruments en forme de lettres – ce qui, peut-être, devrait être mis en relation avec de nouvelles conceptions en matière de pouvoir.

Ces actes ont fait l’objet d’éditions dès le XVIe siècle, mais c’est au XIXe qu’elles ont véritablement pris leur essor ; l’orateur évoque également un projet sur les sceaux médiévaux du Pays de Galles, en vue de la confection d’un catalogue électronique interrogeable : Seals in Medieval Wales 1200-1550.

Un certain nombre de phénomènes mériteraient sans doute approfondissement : la transmission vraisemblable d’un certain nombre de chartes anciennes sur feuillets séparés, et non comme partie d’un codex, un certain nombre de cas où la validation n’est pas obtenue par l’apposition d’un sceau mais par l’utilisation d’une formule de malédiction… tout ceci nécessiterait une ouverture de la typologie analytique utilisée pour la diplomatique galloise.

Jo Rune Ugulen (Archives nationales de Norvège, Oslo) et Anders Leegaard Knudsen (Société pour l’Étude de la Langue et de la Littérature Danoises, Copenhague) ont alors présenté un état des lieux du Diplomatarium Norvegicum et du Diplomatarium Danicum. Ces deux mises en ligne en cours des patrimoines diplomatiques norvégiens et danois partagent quelques traits communs, au-delà de leur provenance scandinave. Ils reprennent tous deux des entreprises de publication diplomatiques de longue haleine, entamées sur papier : le premier volume norvégien était paru en 1848, le projet danois a démarré en 1932. Ce dernier a publié environ 18000 documents (789-1412) ; le premier environ 20000 (1050-1570). Deux bases de données accessibles en ligne en ont été tirées. La base norvégienne porte actuellement sur les 21 premiers volumes de la publication papier (près de 16000 items), tandis que sa cousine danoise divise sa matière : les documents déjà publiés en papier ne sont présents dans la base qu’en cas de révision, et les documents à partir de 1401 sont publiés entièrement et exclusivement sur internet. Ces deux instruments de travail reflètent une situation documentaire connue par ailleurs (et ne concernant pas que le domaine de la diplomatique). Ainsi, une recherche sur les actes datant d’entre 800 et 1200 livre 40 résultats dans le DD (auxquels il faut donc ajouter les actes imprimés pour la même période, un peu moins d’un millier) et 112 dans le DN (en commençant à l’An Mil, puisque rien n’est conservé pour les périodes antérieures). Par comparaison, la base des originaux antérieurs à 1121 conservés en France comprend 5032 numéros.

Ces deux diplomataria sont aussi, au fond, assez représentatives de la manière dont les entreprises éditoriales peuvent évoluer, et pas seulement au Danemark ou en Norvège : des projets anciens, ayant peut-être duré plus longtemps que ne l’avaient supposé leurs initiateurs, repris ou continués par des moyens électroniques. Ces derniers évoluant rapidement et les possibilités, notamment financières, d’intervention scientifique ne suivant pas forcément au même rythme, les changements et les progrès se font par à-coup, ce qui explique qu’un projet d’abord pionnier puisse être rapidement un peu dépassé techniquement, qu’un début prometteur se voie tôt ralenti… avant de reprendre de plus belle – ce qui, au fond, n’est pas très grave : en effet, la base, c’est-à-dire les actes, est bel et bien accessibles. Ainsi, c’est grâce aux efforts de la Société pour l’Étude de la Langue et de la Littérature Danoises et au soutien financier de la Carlsbergfondet que l’équipe du DD a pu proposer une solution durable au problème posé par la poursuite de l’entreprise éditoriale.

Sébastien Barret (CNRS-IRHT, Paris/Orléans) et Adam J. Kosto (Université de Columbia, New York) ont ensuite présenté quelques conclusions et introduit la discussion finale. Cela a été l’occasion de rappeler, des manifestations proches de celles du jour : colloque de Yale consacré aux documents de la Guenizah du Caire (Everyday Writing in the Medieval Near East: Documentary History and the Cairo Geniza, 3-5 novembre 2013) ou cycle thématique de l’IRHT Diplomatique(s) en regard(s) : documentation juridique et aires culturelles (22 mars et 20 mai 2014). Il y a aussi été question de projets de traitement textuel de masse et de data mining comme Chartex ainsi que de la nécessité de redéfinir une diplomatique contemporaine à l’époque du big data, ce à quoi pourrait fort bien contribuer la diplomatique médiévale « traditionnelle » comme l’y invite Luciana Duranti.

Il a été notamment souligné, mais cela ne faisait pas l’unanimité parmi les assistants, qu’au fond, les interrogations de la diplomatique la plus traditionnelle peuvent être assez facilement ramenées, avec un petit effort d’abstraction, à des questionnements suffisamment généraux pour s’adapter à de nombreuses situations historiques et documentaires. Ainsi, étendre les activités de la CID de la manière évoquée lors de cette journée ne serait finalement que les poursuivre sans véritable solution de continuité.

En tout cas, il a été décidé de la tenue d’une autre journée dans la continuité de celle-ci, qui aura lieu en 2017 à Strasbourg, sous la houlette de Benoît-Michel Tock qui y avait déjà organisé avec Kohichi Watanabe un colloque franco-japonais sur la diplomatique des actes privés (The Authentication of the Late Medieval Private Deeds [Europe/Japan], Strasbourg, 14-16 octobre 2013, dont les actes ont été publiés dans The Multilateral Comparative Study on Documents from the 9th to the 19th Centuries : Annual Report 2013, Tokyo : National Institute for the Humanities, 2014).

Merci à Adam Kosto et Sébastien Barret pour ce beau compte rendu. Dommage qu’il se trouve un peu perdu à la page News.